日本各地の職人と共に、上質な日用品をつくる「東屋」。

素材に真摯に向き合う嘘のない仕事は、

ものと共に生き、育てる悦びを私たちに教えてくれる。

日本だからつくることが出来る、美しいもの。

未来で生きるどこかの誰かに、

変わらず愛されていることだろう。

写真:HAL KUZUYA 文・編集:落合真林子(OIL MAGAZINE / CLASKA)

Profile

熊田剛祐 Takehiro Kumata

東京生まれ。「東屋」(あづまや)代表。アメリカ留学、商社勤務、海外生活を経て、1997年に「東屋」を創業。生活のさまざまな場面に寄り添う日用品を日本全国の職人と組んで製作している。東京・青山に直営店「東青山」を展開。

https://www.azmaya.co.jp

「東青山」

https://www.higashiaoyama.jp

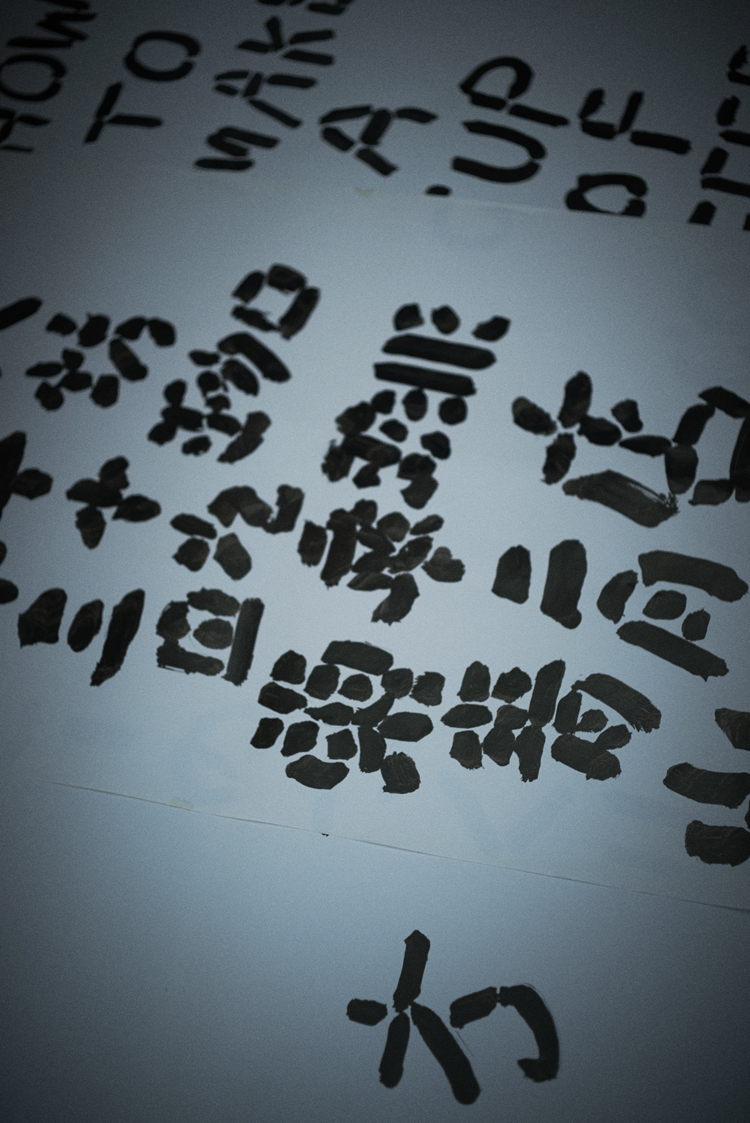

時をかけるものづくり

今回は、東五反田にあるオフィスにお邪魔させていただきました。とても素敵な一軒家ですね。今、キッチンに入らせていただいているのですが、たくさんのうつわや調理道具が並んでいてとても興味深いです。これらはすべて試作品ですか?

- 熊田:

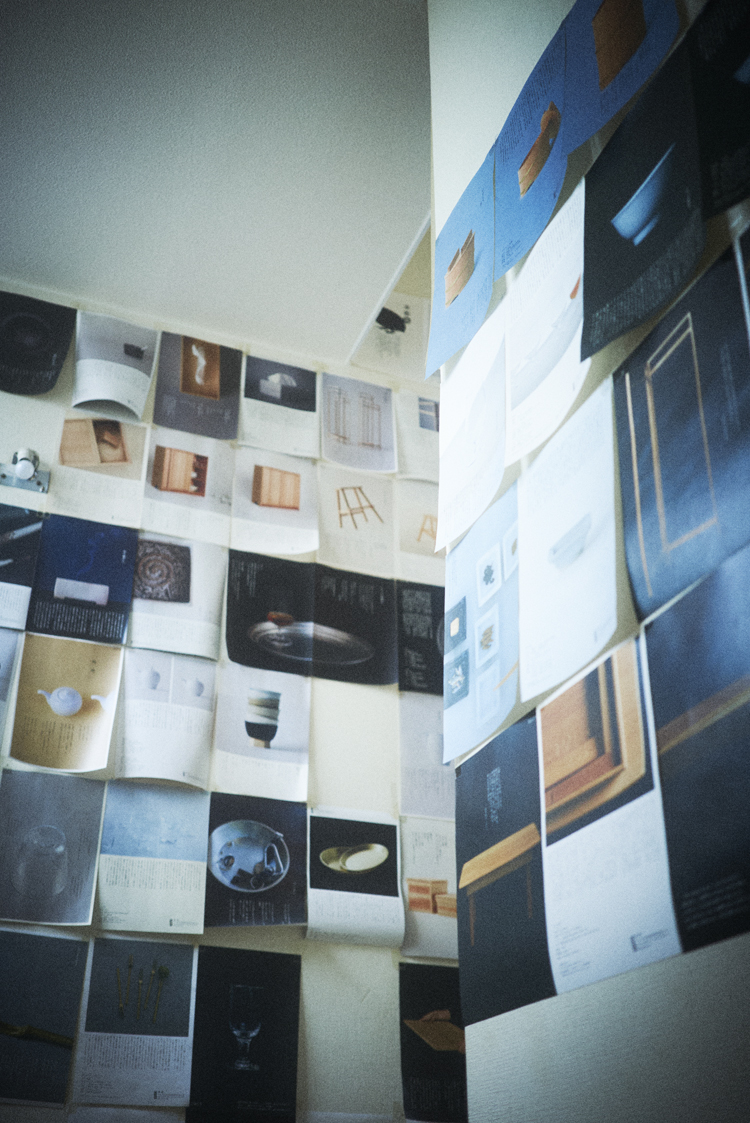

- 試作だったり見本だったり、色々ですね。半分くらいは私物の古物です。一部、作家がつくったものも混ざってるかな。ここは基本的によその人を入れない場所なんですよ。常にぐちゃぐちゃなので。で、僕は大体ここに座ってるんです。

キッチンの奥の角に。

- 熊田:

- そう。ここに座ってお茶とか珈琲を淹れたりしながら、いろんな人といろんな話をするんです。社内の少人数ミーティングは大体ここでやりますね。試作をみんなで実際に使って試したり、たまに食事をつくったりもします。

ここに並んでいるものを眺めていると、どれが新しくてどれが古いものなのかわからなくなりますね。

- 熊田:

- それはね、東屋のものづくりにおける結構大切なポイントなんですよ。わかりやすくいうと、僕たちがつくったものが1000年前の人がつくったものと食卓の上で同居できない匂いを発しちゃったら、アウト。だから、自分たちがつくった商品が100年あるいは200年後に骨董店で流通することを想像しながら、納得がいくまで試作と調整を続けます。

CLASKA Gallery & Shop “DO” ディレクターの大熊健郎が熊田さんのものづくりを信頼する理由がいくつかあって、その中のひとつに「古いものへの造詣と思い入れが深い」ということがあると言っていました。古いものが好きな人は信じられる、と。

- 熊田:

- それは嬉しいですね。“もの好き”って、絶対骨董に行きつくんですよ。何百年前の気分とか素材とか技術でつくったものって、今は逆立ちしたって真似できない。そういうものに興味が行かない人は本物のもの好きじゃないだろうと、僕は固く信じています。先輩の仕事を知り尽したいという欲求が無い人は、物事を極めるのは難しいんじゃないですか。ジャンルを問わず。

時間軸が違うものが同居できるコツというか、ポイントはどこにあるんでしょう?

- 熊田:

- 素材に嘘をつかないということですね。正直な素材から出来ているものは、木でもガラスでも陶器でも使うほどに美しく育っていくんですよ。でも、嘘をついたりごまかしたりしてつくったものは、新品が一番いい状態で時間と共に劣化していってしまう。

その……嘘をついたりごまかしたり、というのを具体的に言うと?

- 熊田:

- たとえば木のお椀で嘘のないものをつくろうと思うと漆以外に方法がないんじゃないかと思うんですけど、“扱いやすい”という表面的な謳い文句のためにウレタン塗料を塗ったものがたくさん流通していますよね。そういうものを使っていると、知らないうちに身体に発がん性物質を取り込んでしまう。「まな板とすりこぎは食べものだ」って誰かが言ってましたけど、本当にその通り。あれだけ力を入れて扱ったら、削れて食べ物に混ざりますよ。食まわりの道具は、食べ物だと思った方がいい。

確かに……。

- 熊田:

- なんで嘘をつかないものづくりができないのかな? 全部知ってるでしょ、つくってる人はって思うんだけどね。

できない理由は何なのでしょう?

- 熊田:

- 値段が高くなるとか、“売りにくい”とかじゃないですか。鉄のフライパンが錆びるのは当たり前のことで、木のまな板だって扱い方によってはカビが生えて当たり前。鉄は錆びるものだけど、赤錆だらけになっても手入れの方法さえ知っていれば普通に使えますよ。こういうことをあたりまえのこととして接客するのではなく、いかに説明をしないで売ることができるものをつくるかという方向に向いてしまっているんですよね。ものづくりの世界が。

「東屋の熊田剛祐」が出来るまで

そもそも、なぜ「東屋」をはじめたのかということについて、改めて伺いたいと思います。熊田さん、生まれは東京ですか?

- 熊田:

- はい。生まれも育ちも目黒です。僕の母、祖母、さらにその前もそうなんですけど、代々工芸が大好きな女性がわんさかいる家で育ちました。「一番良いうつわを毎日使わせて、割っても怒らない」というのが、祖母や母の教育方針。子どもって結局、家庭の中で女の人たちが“良いわね”って褒めているものが染み込んじゃうんですよ。小学生くらいから、祖母が好きな古伊万里を盗んで自分の部屋で使ったりしていました。

素敵なエピソードですね。

- 熊田:

- 子どもの頃の楽しかった記憶はね、色々と残ってますよ。親戚家族が寄り合って、祖母の家の大きなテーブルですき焼きを囲んだこととかね。その家はもうないし亡くなった人もいるし、そんな集まりは二度とないんですけど、その時に溶き卵を入れたうつわに思い出は全部詰まっている。だから今、そのうつわを一人で使っているだけで楽しいんです。でも、もしそれがいい加減なうつわだったら、こうなってなかったと思うんですよ。

先ほどのお話でいうと、素材に嘘があると物理的にも残らなくなりますよね。変に劣化したり、壊れやすかったり。

- 熊田:

- そうそう。“高いか安いか”は別にして、ちゃんとした人がまっとうな方法でつくったもの。そういうものが、家にたくさんありました。僕が20代の頃に「あんた大事に使いなさいよ」って、祖母からうつわ類をすべて譲り受けることになるんですけど。

それにしても先ほどのすき焼きの話、食卓の情景が浮かんでくるようです。

- 熊田:

- うつわって、そういうものなんですよ。うつわに限りませんが、「もの」にはどうしてもつくり手の魂や心情の匂いがつくものなんです。たとえば李朝の猪口なんかを使うと、朝からずっとマッコリ飲んで酔っぱらいながらみんなで楽しく轆轤を回してつくっている情景が浮かんでくる。売ることを考えずにつくられたもの独特の面白さが感じられるんですよね。僕はこの種のものも好きですし、一方で作家の個性が強烈に立ち上る作品も好き。面白い人生を送っている人がつくったものは、面白くなりますから。

工芸が身近にあった幼少期以降、どんな青春時代を経て今に至っているのでしょうか? こんな質問をさせていただくのはですね、東屋の商品に共通して漂う「品」や「美しさ」のルーツを探りたくて。きっとそれは、熊田さんご自身のこれまでの歩みに関係しているのはないかと。

- 熊田:

- 品、ですか。僕自身は別に品がいい人間じゃないですけどね(笑)。両親共に建築関係の仕事をしていたことと母や祖母の趣味嗜好もあって、美術に対する懐が深い家庭環境だったとは思います。僕は勉強が大嫌いだったので、「藝大に行こう」と。受験は藝大一本でしたが、そう簡単に受かるわけはなくて。で、周りを眺めると……当時はバブル時代だったんですけど、好きな女の子とかは金持ちのボンボンになびいていくわけですよ。

あはは(笑)。

- 熊田:

- もう、本当にわかりやすく。そういう様子を見て「絵なんか描いてる場合じゃない、世の中金だ! 金の勉強をしよう」と。日本の大学に行ってもお金がなかったらつまらなそうだなと思って、ボストン大学の経営学部に進学したんです。本物の金の亡者になろうと。

仕事の目的は“営利”じゃない

卒業後は帰国して商社に入られたそうですね。

- 熊田:

- はい。4年在籍したんですけど、その

間 に仕事でイタリアに行く機会があったんです。イタリア人ってね、とにかく自分の国を愛してるんですよ。どんな人も「俺の国って最高だろ?」って自信と誇りを持って楽しく生きている。その様子を目の当たりにして、ある想いが芽生えてきたんです。

どんな想いでしょう。

- 熊田:

- 「もしかして、営利って目的じゃないんじゃないの?」って。日本の義務教育では、「営利は目的である」というように教えますよね。僕もそれを信じてボストン大学の経営学部に進学し、更には商社に入ったんですけど、もしかしたら違うんじゃないかって。それ以来、“日本人が自国の文化を誇りに思えること”を目的にして仕事をしたいと思うようになりました。じゃあ自分が出来ることはなんだろう? と考えた時、日本の武器でもあり僕自身の強みでもある「日用品」がいいんじゃないかと。商社の先輩たちには本当にお世話になりました。「熊田がなんか危なっかしいことはじめたから応援するぞ」と、色々サポートをしてくれて。準備期間を経て、1997年に創業しました。

産地のつくり手と協働してオリジナルのものづくりをするというのが東屋の基本姿勢ですが、職人とのつながりはどのようにして築いていったのでしょうか。日本の伝統工芸の世界は産地問屋をはじめとした問屋との繋がりが強いので、職人と直接仕事が出来る関係性を築くのにかなりの努力をされたのではと想像するのですが。

- 熊田:

- 職人の仕事はあくまで「つくること」。出来たものを家の軒下に置いておけば、あとは問屋が来て伝票を書いてくれて、商品を綺麗に掃除して梱包してマーケットに出荷するところまで全部面倒見てくれるのが基本です。でも僕は、つくるところから直接一緒にやりたかった。僕の話を聞くことに抵抗がある職人も多かったと思うんですけど、中には「話だけでも聞いてみようか」と思ってくれた人もいたんですよね。でも創業してからしばらくは、海外のメーカーと日本の職人をつなぐ輸入代理店業務が収入の大部分でした。でも、その仕事をしたことで日本全国の小売店との繋がりができて、物流に関するノウハウも身に着けることができたんです。

海外の仕事と同時進行で、自分たちのものづくりを進めていたんですね。

- 熊田:

- そうですね。産地の職人も、海外の仕事をする時はノッてくれるんですけど、東屋のものとなると同じようにはいかないところもあってね。海外のメーカーは「今ある技術と素材を使って、できる範囲で」というスタンスだけど、僕は「今までやってきた以上のことをやろうよ。惰性でやるなよ」というめんどくさい感じなので。

なるほど。

- 熊田:

- でも、素材や技術のことを理解せずに無茶なことを言うわけではないですよ。きちんと現場を見て「こういう風にやってるんだね、じゃあ、ここをこうすればこうなるよね」というように、具体的な相談をするようにしています。それをコツコツ続けて出来たら売っての繰り返し。それで……10年くらい経った頃に本格的にスイッチを入れて、海外の仕事の窓口業務も全部やめて。

「準備OK!」みたいな瞬間があったのでしょうか。

- 熊田:

- いや、そんなのないですよ。だって前人未到のことだし、そもそも僕はこの仕事をどこかで修業したわけでもないし。覚悟だけです。

一度つくったら、ずっと売り続ける

初期につくったもので、特に思い出深いものってありますか?

- 熊田:

- すべての商品に思い入れがありますけどね。ちなみに、東屋の商品第1号はこれなんです。

灰皿ですか!

- 熊田:

- 20年以上前につくったものですけど、今でも隠れたヒット商品なんですよ。南部鉄器の里である岩手県水沢の職人と一緒につくりました。

なぜ灰皿だったのでしょう。

- 熊田:

- 僕、布団に寝っ転がってたばこを吸いながら本を読むのが大好きなんですよ。その時に、この灰皿だと『広辞苑』くらい分厚い本でもおさえられる。たばこを挟む部分が先細りになっているから、がっちり挟めて火事にならないわけです。

熊田さんが欲しかったんですね(笑)。

- 熊田:

- そうなんです(笑)。

ということは、「廃盤にする」という概念がないということですか?

- 熊田:

- そうですね。「定番の山を積み上げる作戦」でやっています。震災で工房が無くなったとか法律が変わって材料がとれなくなったとか、そういう理由で廃盤になったものは少しありますけどね。うち独特のやり方だと思うんですけど、反応が良くなくても一歩も引かずに売り続けるんです。そうするとね、そのうちちょっとずつ売れる数が増えてくる。

素晴らしいですね。そこまで踏ん張れる理由っていうのは、つくったものに対する圧倒的な自信があるからなのでしょうか。

- 熊田:

- そうです。その代わり、ひとつの商品をつくるのに下手したら5年くらい時間がかかることもありますけど。

廃盤にしないということは、その商品をつくっている職人や産地との関係性もずっと続いていくということですよね。特定の方と長く濃い付き合いをして一緒にものづくりをすることには、どのような利点があると思われますか?

- 熊田:

- そもそも僕は一度付き合いはじめたら一生いくよ、っていうスタンスですから。創業時からの付き合いになる人も多いですけど、そういう方とは阿吽の呼吸で何でも出来るんですよね。たとえば、「この時代はこういう素材でこういう風にやってたよね。その素材今はないけど、廃坑になった山に行って石拾ってきて試しにつくってみたら?」みたいな無茶ともとれる提案が、電話一本でできる。それは、何十年と一緒に仕事してきているからこそですよ。

熊田さんの中には、新しいアイデアが山ほどありそうですね。

- 熊田:

- めちゃくちゃありますよ。だって、木工にしたって、陶工にしたって、金工にしたって、長らく衰退の一途をたどっていくだろうと言われていた業界ですから。いろいろ出来ることがありますよね。

無限のきっかけと共に

東屋の商品デザインに関わる方としては、渡邊かをるさんをはじめ、猿山修さん、建築家の荒木信雄さん、アーティストの立花文穂さんといった方々のイメージが強いのですが、デザイナーとして入っている方々とは、どのような関係性ですか。

- 熊田:

- 普通はデザイナーにお願いをしたら口を出さない人が多いみたいなんですけど、僕はものすごい口を出します。デザインって、あくまで机上の空論ですからね。サンプルをつくって使ってみて、違和感を感じたら図面を描きかえてもらう。そりゃ喧嘩もありますけど、今まで積み上げた関係性がありますから。なんだかんだいって、ぶつかり合いながら削るところは削って、ものが出来ていくんです。これもやっぱり、長い付き合いだから出来る技ですね。

社内デザインのものも多いそうですが、デザイン専業の方がいらっしゃるんですか?

- 熊田:

- いや、いないです。基本的には職人と僕で相談しながらつくっていきます。口頭であれこれ相談しながらまずはつくって、最後、商品化する前にそれに合わせて図面を引く感じですね。

骨董店を営む杉本理さんと「赤丸」をつくったり、編み物作家のくげなつみさんと「裁縫箱」をつくったり、デザインを専門としていない方ともご一緒されているのが面白いなと思います。

- 熊田:

- 「赤丸」は、杉本さんが選んだ古物を元に、試作を重ねて仕上げたものです。杉本さんの骨董選びの眼が面白くてね。デザイナーとして関わってくださっている方の中で、プロダクトデザイナーを名乗っている人はおそらくゼロじゃないかな。渡邊かをるさんも猿山修さんも、そもそもはグラフィックの人だし、荒木信雄さんは建築だし。畑は色々ですけど、共通しているのは「古いものが好き」ということですね。

ポットもネルフィルターも、大坊さんのお店で使われていたものとまったく同じつくりだそうですね。

- 熊田:

- ネルドリップで一滴一滴コーヒーを淹れる、というのが大坊さんのスタイルですから、ポットの先から湯が細く出るように、市販のポットの先を自分で叩いて潰して加工していたんです。ネルフィルターは東急ハンズで売られていた金やすりの柄を使って、ネルをとりつける金具はウィスキーの瓶を使って成形して……。ネルは奥さんが手縫いしていたそうです。このポットとネルフィルターが無ければ、大坊さんの珈琲は淹れられなかった。

すごい。完全なるオリジナルだったんですね。

- 熊田:

- まだお店があった頃から、大坊さんに「東屋でつくってよ」って言われていたんですよ。やるならすべてを忠実に再現したいけれど、なかなか腰が上がらなくて。ポットは新潟の燕にある大手メーカーのものだとわかっていたんですけど、木製の取手の金やすりがどこでつくられてるのかわからなかった。そうこうするうちに、大坊さんが店を閉じることが決まり、「引き継いでよ」という話が現実的になってきて……。

なるほど。

- 熊田:

- で、こちらもスイッチを入れました。新潟に行ってポットメーカーの社長を口説いて。そうしたらですね、なんと大坊さんが東急ハンズで買っていた金やすりをつくっていたという職人さんに、偶然新潟で出会ったんですよ。それで一気に前進して。

ものすごい偶然ですね。何年越しの完成だったのでしょうか。

- 熊田:

- 10年くらいですかね。ずっと走り続けていたわけではないですけど(笑)。

東屋の仕事で証明したいこと

こうしてお話を伺っていると、創業以来常に誰かと一緒にものづくりをしてきたんだなと実感するんですけど、「人と一緒にものづくりをする楽しさ」ってどこにあると思いますか?

- 熊田:

- あのね、「作家」という言葉があるじゃないですか。作家っていうのは、当然ですけどソロなんですよ。ひとりでつくらない限り作家とは呼べないのはもちろん、よほどの覚悟を持って臨まない限り強烈な個性を立ち上らせるものはつくれないと思うんです。最近は、あらゆる分野において「作家」という言葉が安易に使われているけれど。

耳馴染みのある言葉ですけど、実は重みのある言葉ですよね。

- 熊田:

- 究極の例を言えば、僕も大好きですけどゴッホとか写楽とかね。でも……家じゅうソロの人がつくった物で埋め尽くしたら、うるさくてしょうがない。

ぶつかり合いですよね(笑)。

- 熊田:

- そうです。ひとつのソロを生かそうと思ったら、「質のいい額縁」がないといけない。僕の役割はそこなんです。東屋の仕事はいろいろな人と一緒にやるオーケストラ方式だからこそ、調和のとれた静かな額縁をつくれるのかなと思っています。

先に触れさせていただいた、東屋の商品に漂う「品」だったり「美しさ」の正体が少しわかった気がしています。

- 熊田:

- 「いつの間にかそばにあって、その後ずっと一緒にいられる」という立ち位置を目指しています。表立って主張はしないし多くは語らないけど、素材の選び方やつくりかたに嘘がないもの。玄人が素人をだましちゃいけないんですよ。錆びないフライパンとか、食洗器で洗える木のうつわとか、そういうものを玄人がつくり続けちゃった結果が工芸界の今、ですよね。そういうことでいうと、僕にとっての“楽しいこと”が、東屋をはじめた当初からガラ空きでしたからね。

“楽しいこと”というのは?

- 熊田:

- 嘘をつかないでものづくりをすること。楽しくてしょうがないですよ。「え、ここ空いてるんだ?」って。……やっぱり、営利は目的じゃなくて「手段」なんですよ。善なる動機から発する「目的」を追求するために必要不可欠な手段の一つが営利であるという構造で世界中が商いを組み立てないと、この先人類はいい方向へ進めないと思います。もちろん僕も経営者ですから、利益を軽んじてるわけじゃないですよ。でも、営利が目的という考え方はそろそろ限界なんじゃないかと。

資本主義の限界、ということがここ数年言われ続けてますね。

- 熊田:

- 「こういうもので十分楽しく美しい生活が送れるよ」ということを、商品を通して証明したいです。大きな工場で機械がつくった扱いやすいものよりも、職人さんが轆轤を回しながら手でつくったうつわがいいじゃんって。「進化」という言葉に目がくらんで、みんなそこを捨ててきたけど、先進国の中で産業と言えるレベルで工芸が残っている国って、日本しかないですから。そこは何としても守らないと。そこを磨きこんで、職人が胸をはって子どもに「継げ」と言えるくらいの経済性を持たせれば、残していけますよ。日本の自慢はいろいろあるけど、「生活道具がいい」っていうのは無敵。ファッションの世界だと、今はイタリアしかちゃんとしたシャツをつくれないでしょ。フランスの一流メゾンも自国ではなくイタリアでシャツやジャケットをつくってるじゃないですか。そういう国に爆弾落とそうと思わないじゃない? 筋力勝負じゃなくて、そういう国の守り方だってある。そこを証明してやるっていうのが、僕の人生の野望です。やっぱり原点は、イタリアで出会った人達ですね。彼らの様子を見て「俺もそれにかけよう。俺も自分の地元をそうする」って。

美しいことは大切だ

熊田さんのそういう考え方が、東屋の商品の美しさに直結している気がしますね。

- 熊田:

- 幼い頃、たぶん無意識のうちに「美しいことは大切だ」ということを家族から教わったんですよ。うつわとか美術作品とか有形の物だけではなくて、生き様、考え方、人としてのあり方とか「美しいもの」にはいろいろありますけど、なんというか僕の中では美しさって“正義”とイコールみたいな感じで、自分なりにこれまでの人生の中で探り続けてきたんだと思います。今思えば藝大に行こうと思ったのもその欲求の表出ですし、ボストン大学に行ったのもそうだし、商社でめちゃくちゃ頑張って働いたのもそう。歳を重ねるごとに少しずつ具体化してきて、ようやくここまで狭められた。気が付いたら、51になってましたけど(笑)。

東屋のホームページの会社概要の事業目的のところに、「手工業の振興」と書いてありますよね。それを見てはっとしたんです。「振興」ってすごくいい言葉だなって。ものをつくる人が元気になれば、おのずとつくる人が使う道具や素材を守ることにつながり、使う側の人たちの生活も心豊かになる。シンプルだけど、とても未来を感じる事業目的だなと思いました。

- 熊田:

- 今、職人には目が行くようになってますけど、根本である材料のところを誰も見ていない状況で。やはり材料あっての物づくりですから、最終的にはその部分を持続可能にするためのレールを引くところまで関わっていく準備をしています。俺が生きているうちに産業革命を起こしてやる! って思ってるんですけど。

現在51歳ということですが、熊田さんは定年とか考えたりするんですか?

- 熊田:

- いや、死ぬまで働きますよ(笑)。もう少ししたら会社員でも定年っていう制度がなくなるんじゃないですか? 昔は55歳が定年だったわけでしょ。一番いい時に定年ってなにそれ? って思いますよ。動物として、自分で食い物を捕りに行けなくなったらそれが死ぬ時。そういう単純な方がいいよね。

<CLASKA ONLINE SHOP で取り扱い中の東屋の商品>